oleh: Novita Poerwanto dan Fajar Jasmin

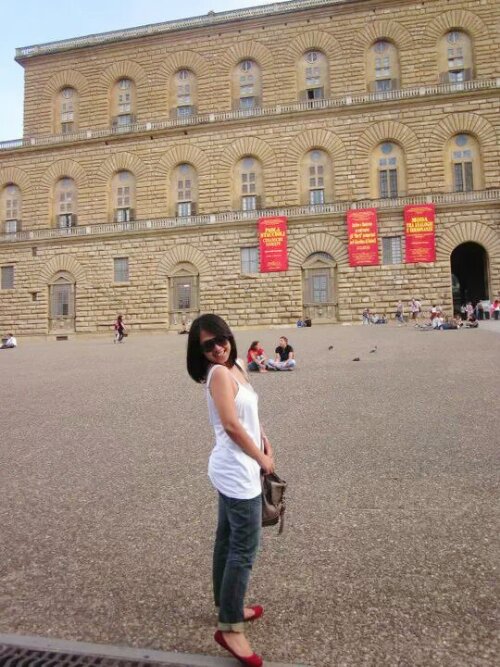

Kudengar mereka memanggilnya Mei. Atau Nonik. Usianya belum lagi 6 tahun. Rambutnya legam dipilin rapi ke belakang, lalu digerai separuh jalan. Kuku-kukunya sebentuk buah pir. Kulitnya sewarna porselen. Celana pendek jins dan kaos oblong putih bersablon the Avengers. Mei tidak pernah memakai gaun. Pernah kulihat Mbak, demikian biasanya ia memanggil pengasuhnya, mencoba memakaikannya padanya. Mei berontak. Memilih berjongkok di pojok dan mengunci mulutnya sesiangan. Menolak makan. Minum. Dan menahan kencing sampai pening. Mbak pun kapok.

Sepasang sandal karet Iron Man mengikuti langkahnya. Berlarian di taman. Si mbak bilang hati-hati, pelan-pelan, awas ini dan awas itu. Tapi Mei tak peduli. Tiap kali mbak mendekat matanya yang sipit mendelik tajam. Mbak, diam.

MEI FANG? Perawat melongokkan kepalanya ke ruang tunggu. Mengulangi panggilan dengan lebih lantang. Aku berdiri, membuka pintu ruang tunggu dan berseru ke arah taman. Si mbak tergopoh-gopoh menghampiri, Mei dalam gendongannya. Tak berontak.

Mbak diam di ruang tunggu. Mei melarangnya masuk. Selalu begitu. Perawat melemparkan tatap tidak-apa-Mei-aman kepada mbak, yang lalu bungkam. Mbak menjatuhkan pantatnya di kursi sebelahku. Kurang hati-hati. Hampir saja menduduki laptopku. Mbak meminta maaf, mengelus-elus punggung laptopku ibaratnya ia anak manusia yang nyaris celaka. Setelah senyum dan merapalkan sekitar 3 atau 4 kali kata maaf lagi, si mbak meletakkan pantatnya dengan sangat hati-hati. Menggeser-geserkan tubuhnya sedikit. Lalu menarik napas, panjang.

Dari ekor mataku kulihat dadanya naik turun. Mbak sedang menahan tangis. Tapi tangis itu kan teramat keras kepala. Semakin ditahan semakin menjadi. Seperti sekarang, mbak sesenggukan.

“Kok bisa…” “anak semanis itu…”

Manis? Tatap galak Mei, aksi ngambeknya, kaki dan tangannya yang menendang kepal ke segala arah.

Tapi Mbak terus berkisah. Pasrah, kubuka telingaku lebar-lebar. Tapi hatiku, mungkin tidak. Karena aku, masih marah. Pertanyaan-pertanyaanku juga selalu diawali dengan “Kok bisa?”, lalu “Kenapa aku?” Dan Dia yang mengaku maha mendengar itu cuma bungkam. Just because He can. Sesederhana itu. Sementang-mentang itu. Kalau dalam kasusku, motifnya bisa saja karena Dia cemburu, kecewa, marah, dan sekedar mencari-cari perhatian. Karena aku sudah terlalu sering menyelingkuhiNya. Padahal, sekali pun aku nggak pernah berjanji untuk setia, atas kemauan sendiri. Selain janji baptis dan pembaharuan janji baptis yang kubaca di antara kantuk dari kertas selebaran misa berpuluh-puluh tahun yang lalu.

Dia sih punya lebih dari cukup alasan untuk menghukum aku. Menciderai aku sampai babak belur sekali pun. Mencerabuti tiap jengkal fungsi dari tubuhku. Slow, and easy. Tapi, Mei? Kenapa, Mei?

Rupanya tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Atau bisa jadi, memang seharusnya tak perlu dicari jawabannya. Karena tak lama kemudian, Mei sudah keluar dari pintu ruang praktek. Langkahnya kecil-kecil, seperti sedang berjalan mindhik-mindhik. Bersama dengan senyum di mulutnya. Agak aneh memang, membayangkan bahwa di balik senyum itu, ada bahaya yang sedang mengetuk pintu, berharap bahwa si empunya tubuh akan sewaktu-waktu kecele dan lengah menjaga kesehatannya.

Tapi biarlah, mungkin hal itu tidak begitu penting untuk kubiarkan mengganggu pikiranku. Karena tepat ketika aku mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mei sudah lewat di depanku, merogoh kantongnya, dan membuka telapak tangannya yang kecil sambil bertanya, “Mei punya lolipop. Tante mau?”. Ah, aku mulai perlahan-lahan mengerti kenapa orang sering mengilustrasikan malaikat sebagai seorang anak kecil. Mei seperti tak rela membiarkan aku memusingkan hal-hal yang membingungkan. Mei menawarkan lolipop untuk masalahku. Mei seorang yang hampir bidadari.

Giliranku tiba. Dengan malas, aku menyeret kakiku ke dalam ruang praktek dokter. Ini adalah kunjungan bulanan yang ke-empat puluh tiga kalinya kulakukan. Selalu sangat membosankan. Kadang aku malah setengah berharap kondisiku memburuk tiba-tiba, atau semacamnya. Anything to save me from this boredom. Di atas segala yang menjengkelkan dari penyakitku ini, kebosanan adalah yang paling aku ratapi. Hidupku, yang tadinya penuh corat-coret berwarna, sekarang persis seperti kertas putih yang tak ada isinya. Ah, the good old days. Aku sungguh kangen malam-malam di mana kucakar punggungmu sampai luka, tanpa harus khawatir bahwa aku menularkan sesuatu lewat luka di kulitmu itu. Goodbye, my faithful whip.

“…..harus dijaga dengan sangat hati-hati. Kekebalan tubuh ibu semakin menurun sampai tingkat yang tidak aman.” Lamunanku tersela oleh omongan dokter.

Kalau memang tidak aman, kenapa terus kudengar kalimat itu dalam lima belas bulan terakhir? Toh aku tetap gini-gini aja.

“…..lebih baik Ibu menghindari makanan yang tidak sepenuhnya matang seperti sushi….”

Mbak dokter yang baik dan kelihatannya belum lama lulus kuliah, tahu nggak kalau saya justru sengaja makan makanan yang setengah matang? Celakanya, kok saya tetap gak kenapa-kenapa ya?

“Dijaga kesehatannya ya, Bu…” “Terima kasih, Dok”.

Lantas aku berjalan ke luar, kembali melewati ruang tunggu. Tepat di atas kursi yang tadi kududuki, mataku tertumbuk ke arah sebuah bangau kertas hasil lipatan origami. Warnanya merah cenderung jingga. Samar-samar, terlihat huruf-huruf berbentuk gemuk-gemuk, khas tulisan seorang anak kecil. Penasaran, kubuka lipatannya dan menemukan tulisan dua kalimat sederhana: “Tetap berjuang ya, Tante. Sampai ketemu lagi nanti

Dan itulah kali pertama aku bertemu dia.

***

Kertas origami itu kumasukkan dalam tas. Memberinya ruang terlapang di dalam sana. Menjaganya dari tekanan yang sudah jadi takdirnya pada saat aku memutuskan untuk meletakkannya di sana. Kegilaan ini menurun. Tak tertolong. Jadi benar, aku adalah salah satu dari gambarNya. Kegilaan ini menurun. Dia padaku. Aku pada origami, dan…kamu.

Kamu adalah satu dari sejumlah kecil lelaki yang mengatakan bahwa takdir itu ya takdir. Kita tidak selalu punya pilihan. Termasuk dengan siapa kita jatuh cinta. Obrolan serius ini terjadinya bukan di bar di antara riuh busa bir, bukan juga di tempat tidur hotel short-time. Bukan di tempat yang ‘aku banget’.

Obrolan itu mengambil tempat di rumah seorang kenalan, yang begitu ingin aku bisa kembali mengenalNya. Kenalan yang begitu ingin melayaniNya dengan menjadi sahabatku. Dan kenalanku itu, sebut saja, -bila memang nama itu sebegitu pentingnya-, Nis, begitu yakin kamu akan membawaku kembali padaNya. Berbaikan. Bersekutu. Bukan lagi beradu, walau siapa pun juga sudah tahu siapa pemenangnya.

Kamu dengan kaca mata minusmu. Dengan rambut yang butuh dipangkas sejak berbulan-bulan bahkan mungkin setahun lalu. Seorang frater Fransiskan yang naif. Yang merasa mampu dekat dengan yang terpinggir dengan menjadi bagian dari mereka. Menyatu. Kuulangi sekali lagi, M E N Y A T U. Bahkan menuliskannya sekarang membuatku meledak dalam kekeh sinis. Mengingat bahwa aku juga pernah mengalahkanNya dalam terlalu banyak babak. Telak.Tapi menyombongkannya sama dengan memperlakukan kamu ibarat trofi. Dan kita berdua tahu. Bahkan Dia pun tahu, bahwa itu tidak benar.

Kamu dan origami. Sama. Aku tahu betul Dia maha tahu, pernah dengar Dia maha rahim dan yang masih kusanggah terus adalah Dia yang maha kuasa. Soal kabar burung bahwa Dia pencemburu, aku juga dengar. Tapi toh, pengetahuanku tidak membuatku batal meletakkan kamu dalam hidupku. Hidupku yang jadi bulan-bulananNya. Tempat Dia merayakan kemenangan demi kemenanganNya.

Katamu kamu bingung. Karena kamu mengasihiku sama seperti kamu mengasihiNya. Tapi seringkali kamu merasa tidak adil, karena lebih mengasihi aku. Tapi toh, aku tidak peduli. Aku tetap menjaga hati dan tubuhmu baik-baik. Dengan tidak menghujat namaNya di depanmu. Dengan tidak lagi mencakar punggungmu di antara padu erang kita. Sejak vonis itu…

Mengingat kamu bikin aku jadi sedih. Dan juga paham, tapi tetap tidak rela. Kubuka kembali tasku. Mengambil origami Mei, membolongi bagian tengah atasnya dan merangkaikannya pada kalungku. Bekas kalung salibmu yang sekarang tak lagi. Kugantungkan pada spion mobil. Berayun ke kanan dan ke kiri, berputar seperti waktu yang menolak untuk kembali.

***

Nah, sudah mulai paham kan? Rasanya tidak sulit untuk mengerti mengapa aku adalah aku seperti aku yang ada sekarang ini. Kalau nekat gelut sama Dia, risikonya memang babak belur tak keruan. Kanan-kiri, atas bawah.

Tapi, sungguh mati, aku tak bisa mengerti mengapa hal yang sama terjadi atas diri Mei. Bahkan jika ada kemungkinan bahwa ada alasan di balik hal itu, aku tetap akan menolak untuk memahaminya. Mei -Nonik- adalah kertas putih yang belum dicorat-coret. Tabula rasa. Dipandang dari sudut manapun, Mei harus dilestarikan, bukan dicemari.

Mungkin inilah alasan mengapa akhirnya kuputuskan untuk menyusun suatu rencana untuk Mei, di samping bangau kertas itu.

Bulan berikutnya, dalam jadwal kunjunganku selanjutnya, kubuka pembicaraan dengan pengasuh Mei. Kutanyakan mengenai perkembangan kondisi medis terkininya, keadaan keluarganya, dan sebagainya.

“Mama Nonik meninggal 4 tahun yang lalu, Mbak. Sepertinya ia mengidap virus yang sama dengan Nonik, cuma gak pernah ketahuan sampai terlambat…”

“Nonik gak pernah tahu siapa papanya. Saya juga belum pernah ketemu sama papanya. Menurut cerita omongan orang sih, Mama Nonik mengandung duluan dan tak pernah menikah. Semenjak melahirkan, Mama Nonik tak pernah keluar rumah dan menolak kunjungan teman-teman yang masih peduli kepadanya…”

Ah, kasih tak sampai rupanya. I sympathize.

“Sampai sekarang Mei tinggal sama omanya, dengan dibantu saya sebagai pengasuh….”

Mendengar cerita tersebut, alih-alih lega, aku malah semakin gusar dengan Dia yang mengijinkan hal tersebut dialami oleh Mei. Dengan cepat, kuambil keputusan untuk mengajak untuk mempertemukan Mei denganmu. Bisa jadi alasannya sangat egois, tapi aku ingin kamu, seorang pembela Kebenaran dengan huruf “K” besar, untuk melihat Mei dengan mata kepalamu sendiri. Aku ingin kamu mengakui bahwa Dia mungkin bukan hanya tak perlu, melainkan juga tak pantas, untuk dibela.

Dengan demikian, kita bisa bebas bercinta lagi tanpa perlu menyaksikanmu berlutut berdoa pasca orgasme. Aku tak tahan lagi melihatnya.

***

Matahari sedang tinggi-tingginya. Angkuh menyeringai. Kamu tak bergeming. Sepanjang jalan. Membiarkanku menyetir tanpa sekali pun mengusap tengkukku seperti biasanya. Pandangmu lurus saja ke depan. Ke arah di mana Dia sudah menunggu dengan rencanaNya yang lagi-lagi Maha Sempurna. Pada waktuNya dengan CaraNya. Ya dengan kapital C. CaraNya.

Aku memutuskan untuk sama tak bergeming. Sepanjang jalan. Terus saja menyetir tanpa berusaha menggamit tangan kananmu. Di luar kebiasaan, pandangku lurus saja ke depan. Ke arah di mana aku pada posisi kuda-kuda andalan. Bukan menyerang, tapi mengelak, menangkis, menyalak dan pada akhirnya mungkin, melolong kesakitan dengan caraku. Menolak untuk tunduk. Pada CaraNya.

Masih kuingat Mei yang menyapamu riang. “Om pastor” panggilnya padamu. Berondongan pertanyaannya membuat pelupuk matamu menggemuk. Kamu tahan sekuat dayamu agar pipimu tak sampai basah. Karena bola mata hitam jernih Mei di mata sipitnya yang penuh selidik tak sekali pun lepas menatapmu. Kalap. Mencari jawab.

“Kok rambutnya gondrong banget om Pastor? Pengen jadi kayak Yesus ya?”

“Memangnya berdoa terus setiap pagi dan malam bisa bikin Mei sembuh, om?”

“Om Pastor, papa nggak mau cari Mei karena tahu Mei sakit ya?”

“Mama pasti dulunya nakal banget, sampai Tuhan marah dan dipanggil pulang ya?”

“Mei pengen ketemu Yesus. Mau nanya sendiri. Mei…capek”

Kamu memintaku membelokkan kemudi. Ke arah hotel anonim pertama yang kita temui. Menungguku mematikan mesin. Menggamit lenganku cepat. Kamu tetap bungkam. Matamu saja yang nyalang. Hanya nafas, dan aroma binatang tubuhmu yang kuendus, memenuhi lift pengap ini.

Kamar hotel anonim ini sama pengapnya dengan lift barusan. Jendela seadanya seukuran 2x kitab sucimu. Bau lembab dan jejak percintaan kilat ada di mana-mana. Luka bekas sundutan rokok pada seprai yang dulunya putih, lebam pada tembok, dan bungkus kondom yang meleset dari tempat sampah kecil di pojok kamar. Tapi kamu tak peduli, kamu paguti aku tanpa ampun. Meraba rasai setiap jengkal dan cerukku. Ini, bukan lagi k a m u. Melainkan Kita. Kita yang marah. Melolong seperti binatang malam. Menyalak dalam ketidakberdayaan. MenghujatNya dalam bertubi hentak dan erang.

Matahari lama sudah bersungut pulang. Bulan penuh. Peluh membuat cahayanya jatuh sempurna pada tubuhmu. Tubuh yang lapar dan luka.

Kali ini kamu sungguh tak lagi peduli, melukai bibirku dengan pagutmu, membiarkan kuku-kukuku mencakarimu. Menekuk dan melipatku, seinci pun tak terlewat dari murkamu. Dan bersimpuh setelahnya, untuk memuja kita, bukan lagi untuk minta ampun padaNya, Menenggak hingga tandas. Like there’s no tomorrow. Minum dari darahmu. Perjanjian yang baru dan yang kekal di antara kita.